研究背景

根據中國國民經濟和社會發展第十四個五年計劃綱要草案(2021—2025年),我國承諾到2060年實現碳中和。作為天然原料和下游終端消費品之間的重要紐帶,化學工程行業貢獻了中國工業碳排放總量的16.7%和能源碳排放總量的6%,年排放量接近15億噸/年。因此,“碳中和”概念的提出對化學工程領域提出了巨大的挑戰,也為推動創新技術的發展、實現碳抵消和減少排放帶來了巨大機遇。微化工(Microchemical Engineering)作為新興的化學工程學科關鍵技術已被公認為化學工程中實現節能減排的最經濟可行的策略之一。微化工技術利用集成和小型化微通道設備作為核心,通過在微通道中微米級的混合和分散,可以強化熱和質量傳輸及反應,實現具有高可控性、提高產率、抑制副產物形成和降低能耗的產品生成,具有高效、安全和節能的內在屬性,是化工過程強化向碳中和方向發展的一種很有前景的方法。

其中,可在微通道中精準操縱和處理微體積多相流的微流控技術(Microfluidics)作為微化工的核心之一,為實現高效可控的微化工過程提供了可能。微流控的應用已經從分析化學和噴墨打印的早期使用擴展到精細化學品和新材料的合成、高通量分析以及細胞和細胞內系統的模擬等前沿新興領域。但目前微化工中微流控技術面向碳中和方向的發展還處于初級階段,任重道遠。值得注意的是,包括微流控裝置和流體系統構建在內的現有的相關應用都不足以完全滿足碳中和的要求。因此,面向碳中和方向發展高效、低成本、環保的微流控技術迫在眉睫。這種“綠色微流控體系”將大大有助于減少原材料來源的碳排放,促進可控和強化的微化工過程,實現碳抵消和減少碳排放,為化學工程行業轉型升級提供新的動力。

成果展示

青島大學馬慶明教授和清華大學徐建鴻教授結合自身在微化工及微流控領域的研究經驗,對面向碳中和的微化工領域的綠色微流控體系的最新研究現狀、挑戰和機遇,發表了面向碳中和的微化工及微流控領域的首篇前瞻性綜述。

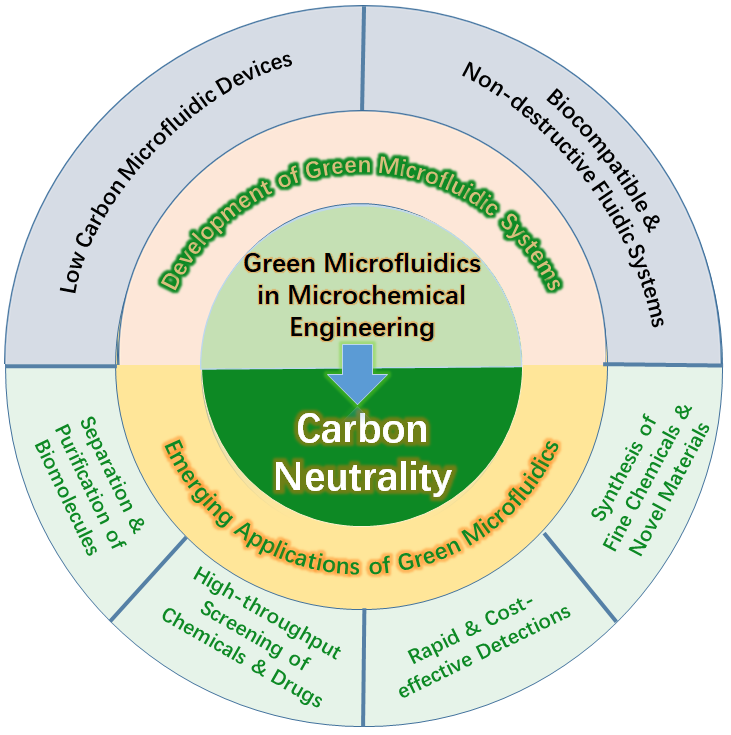

文章首先對微化工領域中綠色微流控體系的發展進行了分類和評述,包括通過使用生物基基底材料和低碳制造方法構建微流控裝置,以及使用更具生物相容性和非破壞性的流體系統,如雙水相系統(ATPS)等構建微流控多相流體系。在此基礎上,該綜述全面總結了面向碳中和的綠色微流控體系的應用,包括生物分子的分離和純化、化學品和藥物的高通量篩選、快速和經濟高效的檢測以及精細化學品和新材料的合成等。

最后,該綜述提出并討論了在碳中和的大背景下于微化工中進一步發展綠色微流控體系的挑戰和前景:

(1)目前適合綠色微流控體系的襯底材料種類有限,因而需要進一步拓寬襯底材料來源。與合成聚合物相比,蛋白質和天然聚合物等天然來源的材料由于其對石化資源的獨立性、生物相容性和在自然界中的可獲得性而更有前景,因此該文章提出未來的研究應更多地注意驗證天然原材料作為基底材料的潛力。

(2)碳中和目標的達成需要具有特殊設計的物理結構和化學成分的新型碳捕獲材料,因而利用綠色微流控技術制備這些新型材料,以更有效的方式捕獲二氧化碳,是非常值得系統研究的方向。

(3)建立一個一體化、小型化的實驗室一直是化學工程界的夢想。然而,微流控的產業化和商業化還遠遠沒有完成,大多數實驗還沒有建立一個集成的、小型化的系統,而是將一個小型的微流控裝置與復雜的儀器連接起來,或者與宏觀尺度的控制架構進行接口。因此,未來亟需架構真正集成化和小型化的綠色微流控系統,并最終實現其商業化。

圖文導讀

面向碳中和的微化工領域中綠色微流控體系的關鍵點概述

作者及團隊介紹

徐建鴻,清華大學教授,國家杰出青年科學基金獲得者。長期從事微化工過程與多相微流控技術研究,致力于多相微分散體系的傳遞與反應過程基礎及其應用研究。先后主持國家自然科學基金項目、國際合作項目和企業橫向合作項目等20余項;在AIChE J、Chem Eng Sci、Lab Chip、Adv Funct Mater、Small 等本領域主流期刊上共發表學術論文 160 余篇,被他引 4000 余次;獲授權中國發明專利20余件,多項研究成果實現工業應用轉化。獲國家技術發明二等獎(第5完成人)和中國化工學會科學技術一等獎(第1完成人)等多項國家/省部級科學技術獎;曾獲全國優秀博士學位論文獎(2009)、國家基金委優青(2013)、全國石油和化工行業優秀科技工作者(2018)等榮譽;2012年入選英國皇家化學會首屆 Lab on a Chip 新科學家(Lab on a Chip Emerging Investigator 2012),2017年入選美國化學會 Ind. Eng. Chem. Res. 首屆“有影響力研究者”(2017 Class of Influential Researchers)。

馬慶明,青島大學藥學院教授,美國哈佛大學訪問學者。現任中國化工學會微化工專委會青年委員、國家自然科學基金通訊評審專家,青島市高新技術企業認定評審專家,青島市人才工程計劃評審專家。主要研究領域為微流控技術、雙水相體系、軟物質、藥物制劑新技術、生物功能材料等在微化工、新藥研發及生物醫學領域的應用和發展。迄今以第一或通訊作者身份在Nature Communications、Advanced Science、NPG Asia Materials、ACS Macro Letters、Journal of Materials Chemistry B、Soft Matter、ACS Applied Materials Interfaces 和Nanoscale 等影響力較高的國內外學術刊物上發表高水平論文40余篇。相關研究成果還獲授權美國發明專利1 項,國際WIPO發明專利1項,中國發明專利6 項;已實現成果轉化2項。作為課題負責人主持及參與多項國家自然科學基金項目重大研究計劃、國家自然科學基金面上項目、國家自然科學基金青年基金項目、中國博士后面上基金項目、青島市應用研究項目及企業橫向課題等。擔任Advanced Materials、Chemical Engineering Journal、Biomaterials、ACS Applied Materials Interfaces、Nanoscale、International Journal of Pharmaceutics、Journal of Nanobiotechnology 等高水平期刊審稿人。

京公網安備11010802043632

京公網安備11010802043632